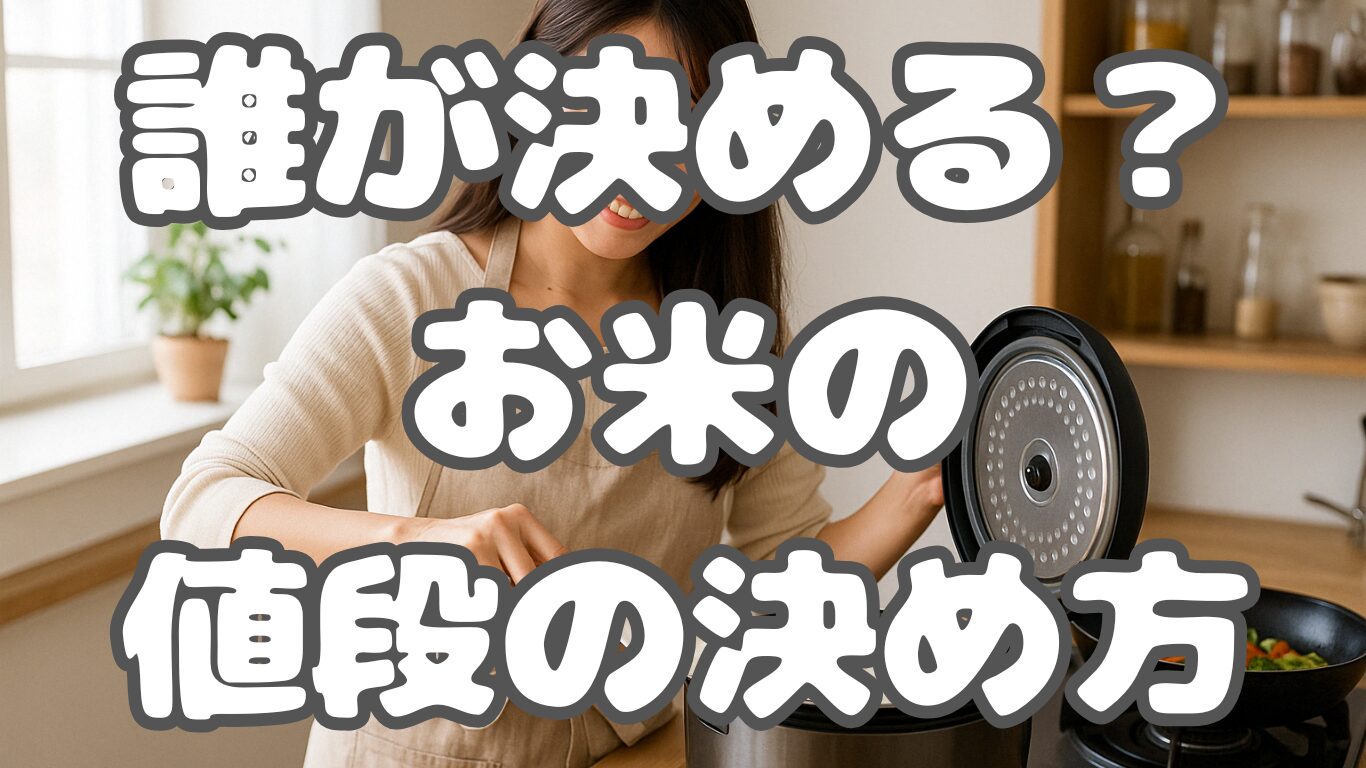

スーパーでお米を買うとき、「なんでこんなに値段が高いの?」と思ったことはありませんか?

実は、お米の値段の決め方には、たくさんの人や仕組みが関わっているんです。

農協や政府、生産者、そして市場の動きまでが複雑に絡み合い、価格は一つの流れの中で形づくられています。

最近では、お米の値段に関するニュースを目にすることが増えました。

収穫量の変化や気候の影響、政府の対応など、いろんなことが関係していると聞くけれど、具体的にどんな仕組みで値段が決まっているのか、よくわからないという方も多いかもしれません。

そんな“ちょっと気になるけど知らない世界”を、やさしくひもといていきます。

この記事では、そうした疑問にやさしく寄り添いながら、図や例を交えてわかりやすく解説していきます。

読み終わるころには、きっとお米の値段の見方が変わるはずです。

- お米の値段がどうやって決まるのかがやさしくわかる

- 農協や政府の役割、そして市場価格の意味も理解できる

- 最近の米価格がなぜ高くなったのか、その背景もチェック

- 消費者としてどう選べばいいかヒントも盛りだくさん

【お米の値段の決め方】仕組みと歴史

米の値段は誰が決める?

まず最初に、多くの人が疑問に思う「お米の値段って誰が決めてるの?」という話からスタートしましょう。

日々の暮らしに欠かせないお米。

毎日食べているのに、どうしてこの値段なのか、考えたことがないという人も多いかもしれません。

実はこの価格、単純に“作った人が自由に決めている”わけではないんです。

お米が私たちの食卓に届くまでには、たくさんの人や仕組みが関わっていて、それぞれが大切な役割を果たしています。

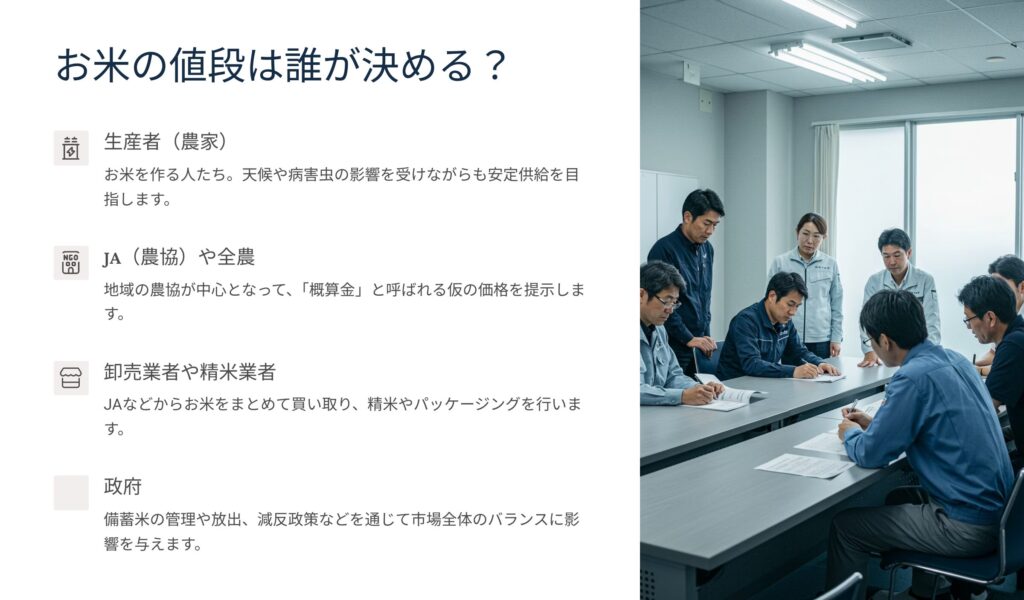

お米の価格は、複数のステップを経て決められます。

その中で、いろんな人や組織が登場し、タイミングごとに重要な判断をしています。

主な登場人物は以下のとおり:

- 生産者(農家):お米を作る人たち。天候や病害虫の影響を受けながらも安定供給を目指し、コストや収穫量をふまえて販売価格を相談します。

- JA(農協)や全農:地域の農協が中心となって、「概算金」と呼ばれる仮の価格を提示します。これは、農家が収穫後すぐにある程度の収入を得られるようにする前払い制度でもあります。

- 卸売業者や精米業者:JAなどからお米をまとめて買い取り、精米やパッケージングを行って、小売店などへ流通させます。

- 政府:価格そのものを決めるわけではありませんが、備蓄米の管理や放出、減反政策(生産調整)などを通じて市場全体のバランスに影響を与えています。

つまり、お米の価格は誰か一人が決めているわけではなく、農家、農協、市場、政府といった複数の存在が連携しながら、需要と供給のバランスを見て決まっているんです。

すべての流れがひとつにつながって、私たちの食卓に「ちょうどいい価格」で届くように調整されているんですね。

昔と今でどう違う?政府買い上げ価格から値段が自由になるまで

いまはスーパーやネットショップで「このお米は〇〇円」と当たり前のように値札がついていますよね。

でも、昔のお米の値段は、ぜんぶ国が決めていたって知ってましたか?

戦後のころ、日本では「食糧管理制度(しょくりょうかんりせいど)」というルールがありました。

国が農家からお米を買い取って、それを全国に配っていたんです。

つまり、値段も流通も国のコントロール下。

今から考えると、ちょっとびっくりですよね。

でも、時代は少しずつ変わっていきました。

1960年代の終わりごろ、「自主流通米(じしゅりゅうつうまい)」という制度が登場。

農家や業者が一部のお米を自由に売っていいよ、という小さな自由が始まったんです。

そこからさらに時が流れ、1995年には「食糧管理制度」が終わりを迎え、「食糧法(しょくりょうほう)」という新しい法律に切り替わりました。

これでお米の販売がぐっと自由に。

ただ、まだ完全じゃなかったんですよね。

規制はちょこちょこ残ってました。

そして2004年、ついに本格的な自由化へ。

農家が直接ネット販売する姿もよく見るようになって、今では「お米をどこで誰から買うか」も私たち次第。

自由になった分、農家さんたちの工夫が光る時代になったとも言えます。

相対取引価格ってなに?お米の値段の“今”を知るカギ

お米の値段がどうやって決まるかを知るうえで、最近よく出てくるのが「相対取引価格(そうたいてきとりひきかかく)」という言葉です。

ちょっと聞きなれない言葉ですよね。

でも、かんたんに言うと「売る人と買う人が話し合って決めた価格」のこと。

いまのお米の取引では、この方法が基本になっています。

昔は、国が「お米は1俵〇円!」と一方的に決めていた時代がありました。

でも今は違います。

たとえば、JA(農協)や集荷業者が農家から集めたお米を、卸売業者や精米会社などが買うときに、話し合ってそのときどきの状況に合った値段を決めるようになっています。

この価格のことを「相対取引価格」と呼ぶんです。

この価格は、実は農林水産省がきちんと毎月データを集めていて、「2024年産は60kgあたり約23,000円」などの参考データも公表されています。

こうした数字があると、市場全体の動きや値上がり・値下がりの傾向がわかりやすくなりますよね。

さらに、この相対取引価格にはいろんな影響があります。

たとえば、今年は天気が悪くて収穫量が減ったとか、在庫が多すぎて余ってしまっているとか、そんな事情も価格に反映されるんです。

つまり、この価格を見れば、「今の米市場がどんな状況なのか」がだいたい見えてくるということ。

そしてこの価格は、最終的に私たち消費者がスーパーで目にする価格にもつながっています。

お米って、なんとなく「毎年だいたい同じ値段かな」と思いがちですが、実はこうしてたくさんのやりとりや背景があって、ようやく店頭に並んでいるんですね。

だからこそ、「相対取引価格」という言葉は、今の市場の空気をそのまま映し出す“価格の鏡”みたいな存在。

ちょっと難しそうな言葉でも、その意味がわかるとお米の買い方にも少し目線が変わってくるかもしれません。

農協が決めるお米の買い取り価格って?

お米を作っている農家さんたちにとって、「今年はどのくらいで買ってもらえるんだろう?」というのは毎年気になる大きな関心ごとですよね。

そのカギを握っているのが、JA(農協)が発表する“概算金(がいさんきん)”と呼ばれる買い取り価格です。

この概算金は、収穫前のタイミングで提示される仮の価格で、農家にとっては「今年はこれくらいで売れそうだな」と予測を立てる基準になります。

たとえるなら、「収穫する前に出される給料の見込み額」みたいなもの。

品種選びや作付け量の判断にも直結する、かなり重要な数字なんです。

2024年の米市場では、この概算金が例年以上に注目されました。

というのも、発表された金額が“過去最高レベルの高値”だったからです。

60kgあたりで20,000円台後半から23,000円前後と、これまでにない水準にまで跳ね上がりました。

農家にとってはまさに明るい話題。

生産意欲が高まったという声もあちこちで聞かれました。

では、なぜそこまで高くなったのでしょうか?

一番大きな理由は、2023年の猛暑。気温が高すぎた影響で収穫量が減ってしまい、お米の供給が少なくなったんですね。

その一方で、コロナ禍から立ち直りつつある外食産業や、海外への輸出需要がじわじわと回復してきたこともあり、需要が増えて価格が上昇しました。

さらに見逃せないのが、「集荷競争」と呼ばれる動き。

JA以外の業者も農家に直接声をかけて、より高い値段でお米を買い取ろうとするケースが増えているんです。

つまり、JAとしても「他に出荷されないように、魅力的な価格を提示しなきゃ」というプレッシャーが強まっている状況なんです。

このような背景があって、JAは今年、高めの概算金を提示しました。

この価格には、単なる“市場の相場”というだけでなく、農家との信頼関係を守るための姿勢や、流通全体におけるJAの存在感を示す意味合いも含まれています。

まさに、価格ひとつとってもその裏にはいろんなドラマがありますよね。

米の値段に含まれる費用とは?

お米の値段って、ただの“お米代”だけじゃないんです。

実は、私たちがスーパーで見かける価格には、いろんな費用が含まれています。

たとえば、農家さんが作ったお米がそのまま袋詰めされているわけじゃないですよね。

そこにはたくさんの手間とコストがかかっているんです。

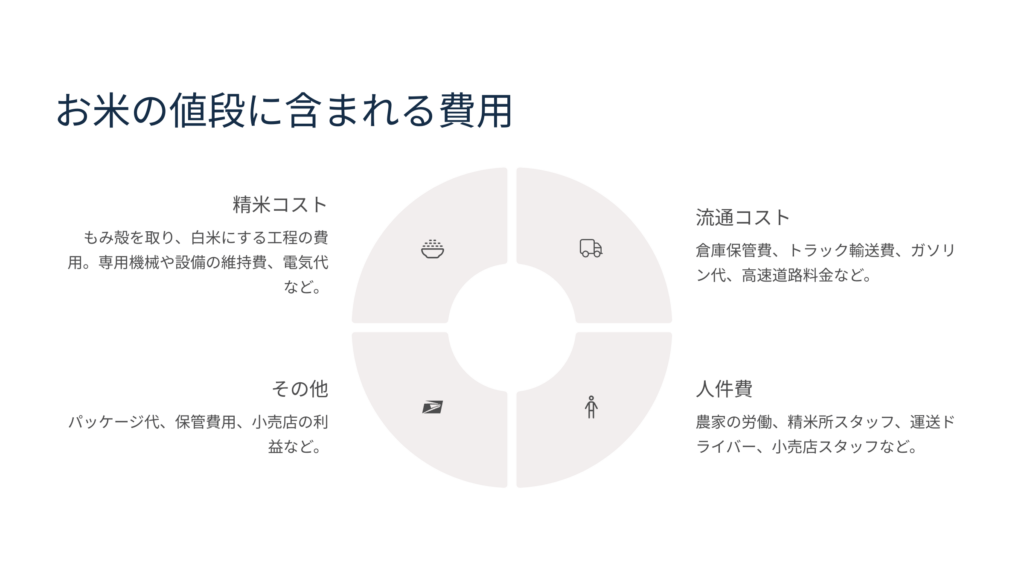

まずは「精米」。

収穫されたお米は最初、殻がついた「もみ」の状態です。

それを食べられる状態にするには、もみ殻を取り、白米にしていく工程が必要。

これには専用の機械や設備が使われていて、当然、その維持費や電気代などがかかります。

次に「流通コスト」。

精米されたお米は、倉庫に保管されたあと、トラックなどで全国の小売店へ運ばれていきます。

ガソリン代、人件費、高速道路の料金、配送会社のコスト…。

こうした費用がひとつひとつ上乗せされていきます。

さらに「人件費」も大きな割合を占めます。

農家さんの労働だけでなく、精米所で働く人、運送会社のドライバー、そして小売店で棚に並べるスタッフまで、たくさんの人の手がかかっているんです。

その他にも、袋詰めに使うパッケージ代、倉庫の保管費用、小売店の利益などが含まれています。

つまり、私たちが買う5kgのお米の中には、「お米を作るコスト」だけじゃなく、「届けるためのコスト」「販売するためのコスト」など、見えないけれど大事な費用がぎっしり詰まっているというわけです。

【米の値段】決め方から読み解く今後の価格と選び方

米の値段はいつ下がるの?これからの展望

「最近、お米高くない?」って、ついスーパーでつぶやいたことありませんか?

私も先日、5kgで4,000円を超えた値札を見て目を疑いました。

昔はもう少し安かった気がするのに…と思うのは、きっと私だけじゃないはずです。

実はここ数年、お米の価格はかなり大きく動いています。

とくに2023年から2024年にかけての高騰は、ニュースでも話題になりました。

その原因のひとつが、記録的な猛暑。暑さが続くと稲の実りが悪くなり、収穫量がガクンと減るんです。

結果、供給が足りなくなって価格が上がる…という流れ。

さらに、コロナの影響が落ち着いたことで、外食や観光が活発になり、お米の需要もグンと上昇。

加えて海外への輸出も少しずつ増えているんです。

つまり、買いたい人が増えたのに、お米が足りない。これじゃあ価格が上がるのも無理はありませんよね。

そこに追い打ちをかけるのが、円安と物価高。

肥料や燃料の多くは海外からの輸入に頼っているため、円が弱くなると原材料費が高くつきます。

さらに、運送コストや人件費の上昇もあって、全体的な“生産にかかるお金”がじわじわ増え続けているのが現状なんです。

じゃあ、これからはどうなるの?と思いますよね。

政府も手をこまねいているわけではなく、「備蓄米の放出」などで市場にお米を供給しようとしています。

また、物流や販売のしくみを見直すことで、少しでも価格が落ち着くような取り組みも行われています。

でも正直、以前のような「格安で買える時代」が戻るには、ちょっと時間がかかりそう。

天気や国際情勢など、自分たちではどうにもならない要素も多いですしね。

米買取価格 農協 vs 直販の価格差とは?

お米を買うとき、「この価格って妥当なのかな?」と迷うことありませんか?

私もよく、スーパーで手に取ったお米と、道の駅で売ってる地元米を見比べて「どっちが本当にお得なんだろう…」って悩んでしまいます。

値段だけじゃなく、味や安心感も気になるポイントですよね。

実は、農協(JA)経由で出荷されたお米と、農家さんが直接売っているお米とでは、価格にも中身にもちょっとした違いがあります。

まずJA経由の場合、農家は“概算金”と呼ばれる買い取り価格で一括してお米を出荷します。

その後、集荷されたお米は卸業者、精米業者、流通業者、小売店…といくつものステップを経て、ようやく私たちの手に届きます。

この間にかかるコスト──精米代、流通費、店頭での管理や販売コスト、そしてお店の利益など──がすべて積み上がり、最終的な店頭価格になるのです。

一方で、最近ぐんと増えているのが“直販”や“ネット販売”というスタイル。

農家が自分たちで価格を決め、オンラインショップやマルシェ、SNSなどを通じて直接お客さんに届ける方法です。

中間業者を挟まない分、同じ品質のお米でも安く提供できることがありますし、逆に手間ひまかけたこだわり米は高く売れるという自由度もあります。

また、直販には顔が見える安心感や、生産者との距離の近さという魅力も。

季節のあいさつや、ちょっとしたおまけをつけてくれる農家さんもいて、「単なる買い物」じゃない楽しさも味わえます。

ただしそのぶん、品質管理や等級検査などが農協ほど厳密に行われていない場合もあり、選ぶ側の“目利き力”が問われる一面もあります。

つまり、価格差の裏には「流通ルートの違い」や「安心感」「選ぶ楽しさ」など、単なる数字だけでは測れない価値が詰まっているんです。

自分に合った買い方を選ぶことが、満足のいくお米選びの近道なのかもしれません。

米の値段の決まり方を知れば選び方も変わる!

お米の値段がどう決まるのかを知ると、「どこで、どんなお米を買うか」の見方もちょっと変わってきますよね。

今はスーパーに並ぶ定番のブランド米から、直販サイトでしか出会えない珍しい品種まで、選択肢が本当に豊富。

実際、私自身も最近は買い物中に「これはどんな人が作ってるんだろう?」と想像するようになりました。

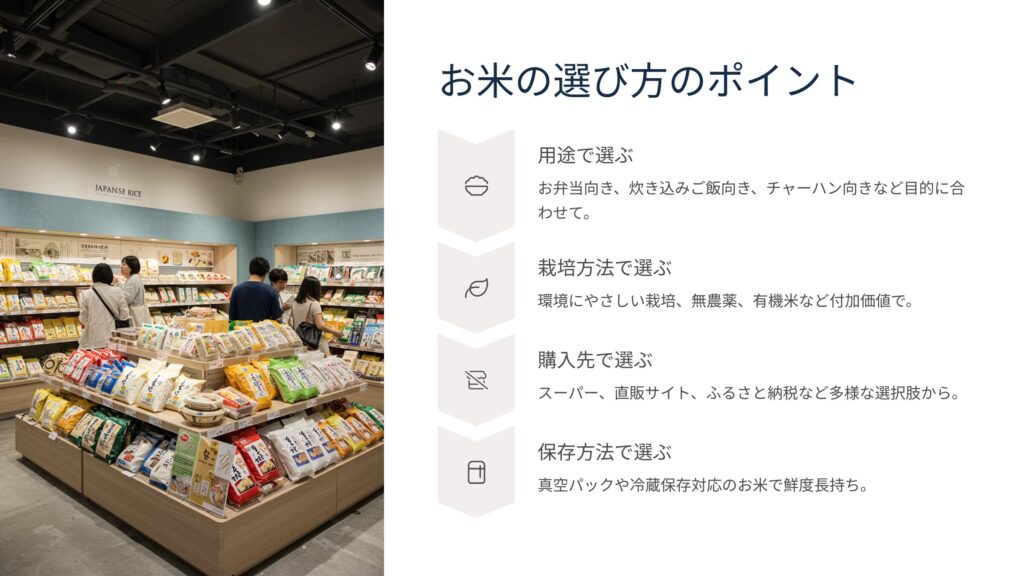

そこで注目したいのが「選び方の基準」。

値段だけでなく、誰がどう作って、どんな想いで届けているのか。そんな背景も含めて選べるようになると、毎日のご飯時間がちょっと特別になります。

食べるときの気持ちも変わるし、「あ、これ選んでよかったな」と思える瞬間が増えるんです。

たとえば、冷めてもおいしい「お弁当向き」のお米を探したいなら、粘りが少なく粒立ちのいい品種を選ぶのがコツ。

逆に、ふっくらもちもちの食感が好きな人は、コシヒカリ系やそれに近い味わいの品種を選ぶと満足感がぐんと上がります。

最近では「炊き込みご飯にぴったりの品種」や「チャーハン向けにパラっと仕上がるお米」など、用途に合わせた選び方も広がっています。

また、最近では「環境にやさしい栽培方法」や「無農薬」「有機米」といった付加価値を重視する人も増えています。

そういった情報を見て選べるのも、直販サイトやふるさと納税などを活用する魅力のひとつです。

ラベルや商品説明にちょっと目を通すだけでも、作り手のこだわりが伝わってきて、お米に対する見方が変わるかもしれません。

さらに、お米は保存方法によっても味が大きく変わります。

選び方と合わせて「どう保管するか」まで気にしてみると、よりおいしさが長持ちします。

たとえば、真空パックや冷蔵保存対応のお米を選ぶことで、鮮度を保てる期間がぐんと伸びるんです。

買い方も選び方も、ひと昔前と比べてどんどん自由になっている今だからこそ、値段の背景を少し知っておくだけで“選ぶ楽しさ”が何倍にも広がるはずです。

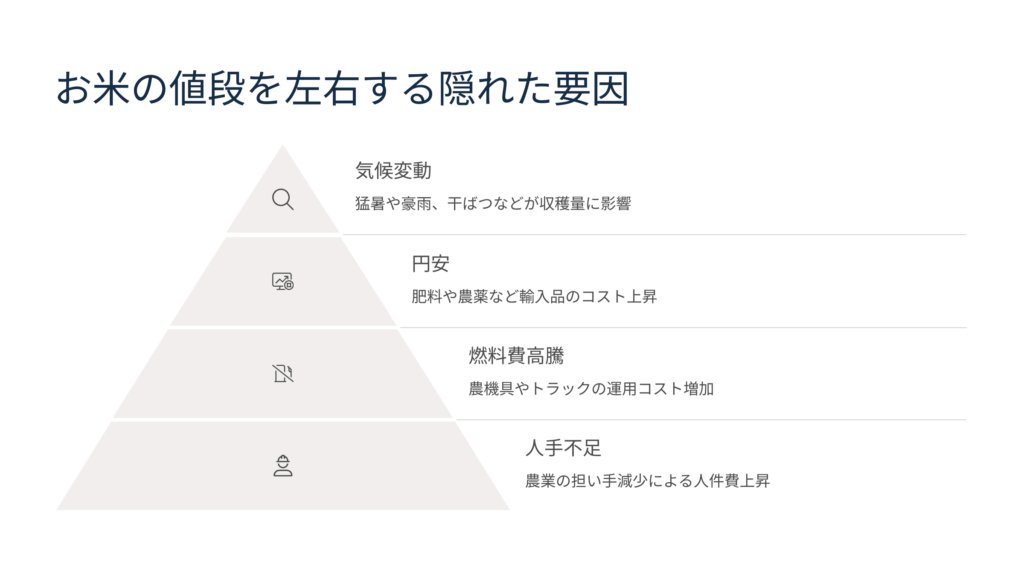

米価格を左右する隠れた要因とは?

お米の値段を左右するのは、生産量や需要だけじゃありません。

実は、普段あまり表に出てこない“隠れた要因”が、価格に大きく影響を与えているんです。

たとえば「円安」や「燃料費の高騰」なんて、一見するとお米と関係なさそうなニュースも、実はじわじわと価格に響いています。

こういったニュースの見方が変わると、食卓の裏側まで見える気がしてきますよね。

まず「円安」。

お米を作るには、肥料や農薬、燃料など、たくさんの資材が必要です。

その多くが海外からの輸入品。

つまり、円の価値が下がれば、それだけ農家のコストも跳ね上がってしまうんです。

円安が続けば続くほど、肥料や機械の修理部品、プラスチック製の資材など、あらゆる“作るための道具”が高くなります。

結果、農家は「同じように作っても去年よりお金がかかる」という状況に直面するわけです。

次に「燃料費の上昇」。

トラクターや乾燥機など、農業にはエネルギーを使う場面がたくさんあります。

加えて、お米を運ぶためのトラックのガソリン代や、精米工場の電気代も馬鹿になりません。

特に近年は、物流全体の値上がりも重なり、「流通の壁」が価格にのしかかっています。

小さなコストアップが重なることで、結果としてお店の棚に並ぶお米の価格も上がってしまうんです。

それから「人手不足」も深刻な問題です。

農業の担い手が減っているいま、人件費はじわじわ上がっています。

特に高齢化が進んでいる地域では、収穫作業や田植えの人手を確保するのが年々難しくなっています。

人が足りないことで作付け面積を減らしたり、外部の作業員を雇うコストが増えたりと、これもお米の価格にダイレクトに影響するんです。

さらに、気候変動も忘れてはいけません。

猛暑や豪雨、干ばつなどが年ごとに不安定になっており、「読めない天候」が農家の計画に大きな影響を与えています。

不作の年が続けば、当然お米の量が減り、価格が跳ね上がる…というわけです。

こうした“見えにくいけれど確実に影響する要因”が積み重なることで、お米の値段はじわじわと動いていきます。

「今年は高いな…」と思ったときは、こうした背景にも目を向けてみると、価格の裏側が少し見えてくるかもしれません。

見えない要因を知っておくだけでも、納得してお米を選べるようになりますよ。

お米の値段の決め方のまとめ

ここまで読んでみて、「お米の値段って、実はいろんな人の努力とタイミングの上に成り立ってるんだな」と感じた方も多いのではないでしょうか?

最後に、今回の記事の内容をギュッと10個のポイントにまとめてみました。