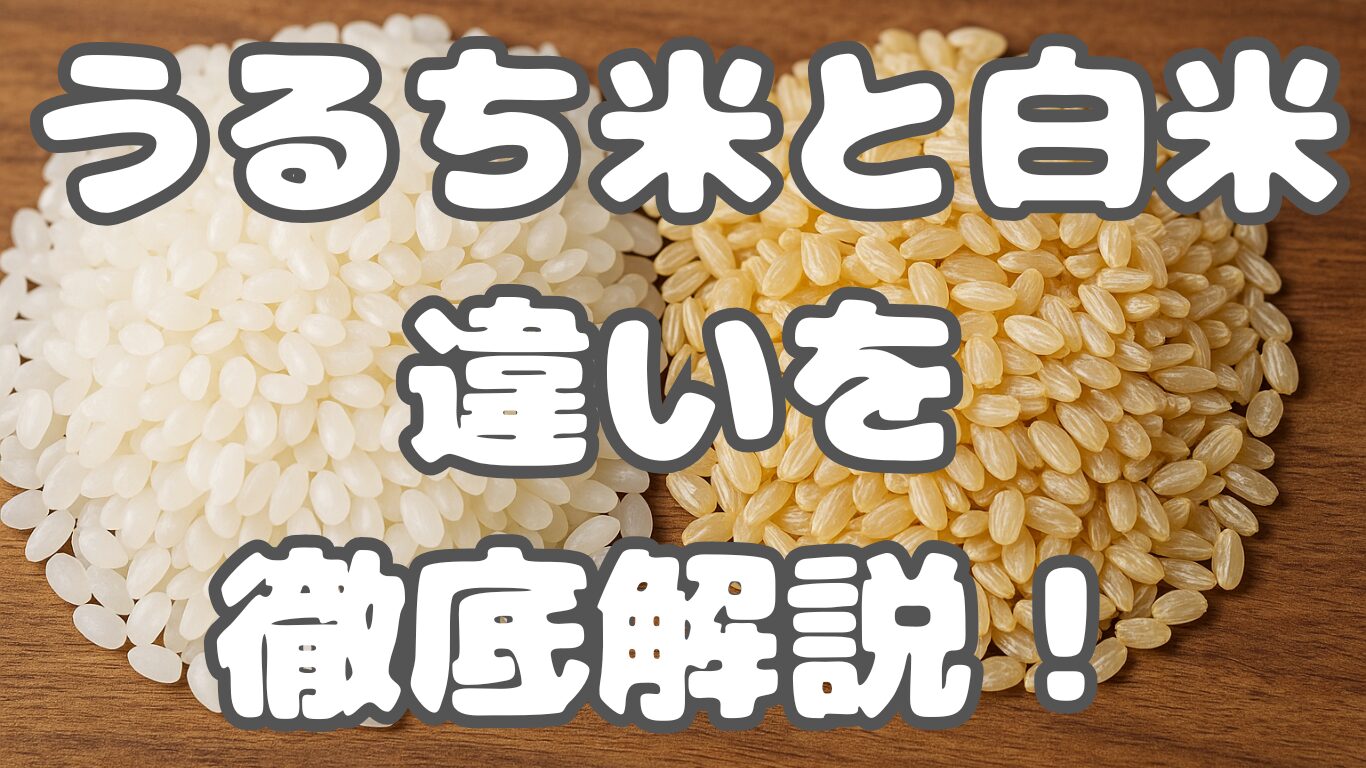

みなさん、うるち米と白米の違いって知っていますか?

「うるち米と白米って、結局同じじゃないの?」って思ってた時期、私にもありました。

スーパーでお米を買うとき、なんとなく“白くてツヤツヤ”な見た目で選んでたんです。

でもある日、料理好きの友人に「それ、うるち米だよ」とサラッと言われて、「え、白米と違うの?」と驚きの連続。

まさか、自分が毎日食べてるお米に、そんな奥深い違いがあるなんて…!

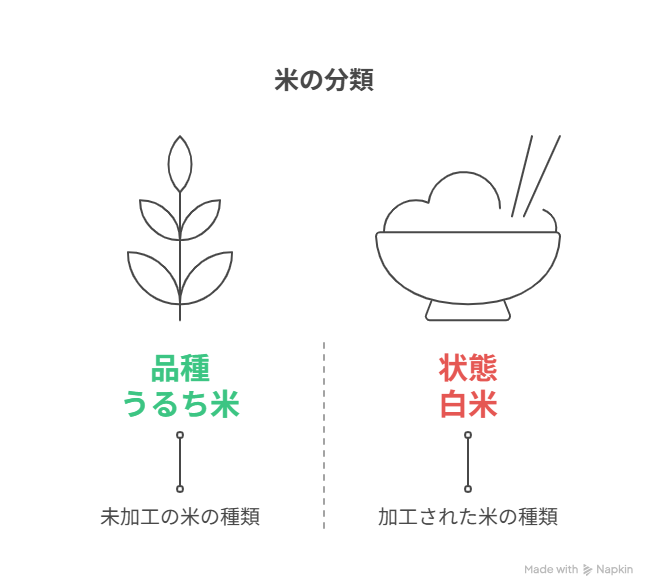

実は、“うるち米”ってお米の「種類」のこと、そして“白米”は「精米された状態」を指す言葉なんです。

つまり、うるち米=白米ではないんですよ。

これを知るだけで、お米の選び方や料理の仕上がりがちょっと変わってきます。

この記事では、「うるち米と白米の違い」をやさしく丁寧に解説しながら、もち米や玄米との違い、料理への活かし方までしっかりカバーしていきます。

お米を選ぶのが楽しくなる、そんな気づきがあるかもしれません。

- 「うるち米」と「白米」は分類基準がまったく違うものだった!

- 料理や食感に直結する違いを知れば、お米選びがもっと楽しくなる

- 「体に悪い?」というウワサも検証してスッキリさせます

- 日常のごはんがちょっと美味しく感じられる知識が満載です

うるち米と白米の違いを知ることで得する理由とは?

そもそも「うるち米」とは?

「うるち米」って、なんとなく聞いたことはあるけど、正直あんまり馴染みがないっていう人、多いんじゃないでしょうか?

でも実は、私たちが毎日ふつうに食べてるお米のほとんどが、この「うるち米」なんです。

コシヒカリ、あきたこまち、ササニシキ…これらおなじみの銘柄はぜんぶうるち米。

気づかないうちに、日々の食卓でお世話になってるんですよね。

言うなれば、知らず知らずのうちに“米ライフ”を支えてくれてる縁の下の力持ちみたいな存在(笑)。

見た目でいうと、うるち米は少しだけ半透明で、炊きあがりはふっくら、そして噛んだときのちょうどいい粘りが特徴です。

まさに「これぞ日本の白ごはん!」っていう王道の食感。

味噌汁や焼き魚、漬物と一緒に食べると、その存在感が一段と光ります。

和食との相性がいいのも納得ですよね。

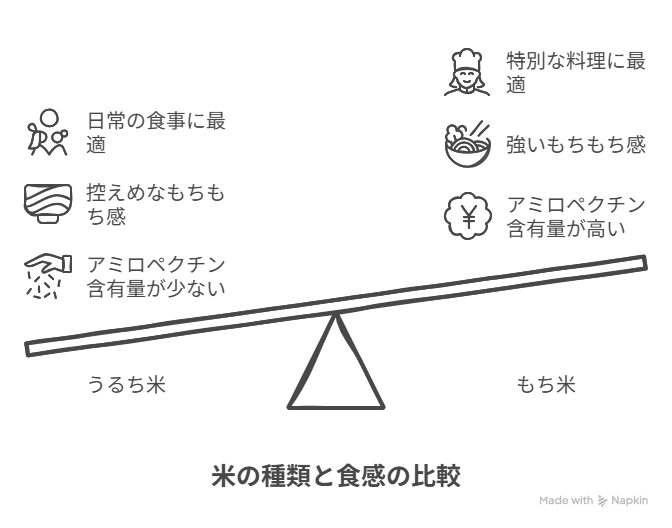

ここでよく混ざって語られがちなのが「もち米」です。

「うるち米」と「もち米」は兄弟みたいな関係だけど、性格(=性質)は全然違う。

もち米はアミロペクチンっていう成分がほぼ100%で、ねっちり&もちもち感が強い。

一方、うるち米はアミロースを含んでいるから、もちもち感はちょっと控えめ。

でもその控えめさが、ご飯として食べるにはちょうどよくて、クセがないんです。

私も昔は「なんでいちいちうるち米なんて言い方するんだろ?」と思ってたんですが、ちゃんとした意味があるんですね。

知ってるだけで、「あ、この銘柄ってうるち米なんだ!」とか「これはもち米だから使い方が違うな」って、判断の幅がグッと広がりますよ。

「白米」との違いはどこにある?

さて、ここまでで「うるち米=白米ではない」ということが見えてきましたよね。

でも、じゃあ何がどう違うの?というのは、まだちょっとピンとこないかもしれません。

なんとなく似たような言葉で語られてるけど、意味はまったく別物。その感覚、私も最初はモヤっとしてました。

まず「白米」って何かというと、お米を精米して、表面のぬかや胚芽を取り除いた“最終形”の状態のことなんです。

見た目がピカピカで、いわゆる「炊飯器から出てくるあのお米」です。

一方で「うるち米」は、お米の種類や性質を指す言葉。

なので、うるち米を精米したら白米になる、という流れです。

ここで大事なのは、“どの分類基準で話しているか”を見極めること。

つまり、分類の切り口がまったく違うんですよね。

うるち米は“お米そのものの品種”を表していて、白米は“加工された状態”を指しています。

どんなに精米しても、元がもち米ならそれは白米のもち米だし、うるち米なら白米のうるち米になる。

だから、スーパーで「白米」って書かれていても、品種が違えば炊きあがりも風味も全然違うんです。

たとえば、もち米だって精米したら見た目は白米っぽくなる。

でも炊くと、ねっちり感が全然違うでしょ?あれは成分の違いからくるもの。

つまり、「白米」というのはあくまでも“ビジュアル”や“加工段階”の話であって、本質的な味や食感は“品種”に左右されるんです。

ラベルに惑わされず、ちょっとだけ中身に目を向けてみると世界が変わってきます。

私がこの違いに気づいたのは、地元の小さな農産物直売所で「精米」としか書かれてない米袋を見たときでした。

「え、これ白米ってことでいいのかな?でも品種は?」とモヤっとして、お店の人に聞いてみたら、「うるち米を精米してるから白米だけど、もち米じゃないよ」って教えてくれて。

それだけでスッキリ、すぐ納得(笑)。

白米って一見シンプルな言葉だけど、その裏には“どんな米からできたか”というストーリーがあるんですよね。

見た目が白いからといって全部が同じって思っちゃうと、せっかくのお米の個性を見落としてしまうかも。

だからこそ、ちょっとした知識があるだけで、食卓がもっと豊かになる気がしています。

玄米やもち米との違いも押さえておこう

「うるち米と白米の違い」がなんとなくわかってきたら、次に気になるのが玄米やもち米との違い。

これもけっこう混同されやすいんですが、ちゃんと区別できると食の選択肢がぐっと広がります。

まずは玄米。

これは、精米されていないお米のこと。

つまり、ぬかや胚芽がついたままの状態ですね。

うるち米であれ、もち米であれ、精米していなければ「玄米」と呼ばれます。

つまり、「うるち米の玄米」も「もち米の玄米」も存在するってこと。

ここ、地味に混乱ポイントなんですよ。

玄米は栄養価が高いというイメージがありますが、確かにビタミンやミネラル、食物繊維などが豊富。

白米と比べて硬めの食感で、しっかり噛むから満腹感も得やすいんですよね。

ただし、炊き方にコツがいるのと、好みが分かれるのも事実。

私も最初は炊きすぎてカッチカチの失敗作になったことがあります(笑)。

一方のもち米。

これは言わずと知れた“お餅用のお米”。

さっきも出てきたように、粘り成分のアミロペクチンがほぼ100%というモチモチ特化型のお米です。

赤飯、おこわ、ちまき、和菓子…などなど、もち米の力が活きる料理は実に多彩。

その独特な粘りのおかげで、冷めてもおいしいのが魅力のひとつです。

ちなみに、見た目での違いもあって、もち米は真っ白で不透明、うるち米は少し半透明っぽい仕上がりになります。

私は最初、並べられていても気づかなかったのですが、慣れると「あ、これはもち米だな」ってなんとなくわかるようになりますよ。

それぞれの米にはそれぞれの個性と役割があるので、「うちはふつうのご飯に使うからうるち米で十分かな」とか、「たまにはお赤飯炊いてみたいからもち米もストックしておこう」みたいに、用途に合わせて使い分けられると料理の幅がぐっと広がります。

「うるち米=体に悪い?」というウワサ

ネットやSNSを見ていると、ときどき目にする「うるち米は体に悪い」なんて言葉。

えっ、毎日食べてるのに!?と驚いた方もいるかもしれません。

私もそのフレーズを初めて見たときは、ちょっとビビりました(笑)。

でも、調べてみると実際はちょっと誤解されている部分が多いんです。

このウワサの出どころは、「うるち米=白米」として精製されているから、栄養が少ない、という話が多いようです。

確かに精米するとぬかや胚芽が取り除かれるため、ビタミンB群やミネラル、食物繊維は減ってしまいます。

でもそれって、うるち米が悪いというよりは、あくまで“精白された状態の白米”に言えることなんですよね。

つまり、問題なのは「うるち米」であることではなく、「白米でしか摂っていない」こと。

実際、うるち米の玄米を取り入れたり、雑穀をプラスしたりすれば、栄養バランスはぐっと良くなります。

うちでは、白米にもち麦を少し混ぜて炊くのが定番になってます。

これだけでも、食物繊維の摂取量がアップして、腹持ちも◎。

あと、現代の食生活では、炭水化物=悪者みたいに扱われがちですが、ごはんって実はすごく優秀なエネルギー源。

脂質が少なくて消化も良いので、体への負担も少ないんです。

問題は“食べすぎ”と“おかずとのバランス”。

適量をきちんと食べていれば、むしろ安心して続けられる主食だと思っています。

「うるち米=体に悪い」は、ちょっと極端すぎる意見。

栄養の偏りが気になるなら、玄米や雑穀、発酵食品などを組み合わせることで、簡単に補えますよ。

結論として、うるち米は“体に悪い”なんてことはなくて、むしろ日本の食文化に根ざした、ちゃんと使いこなせばとっても頼れる存在です。

代表的なうるち米の品種を紹介

「うるち米=普通のお米」と言われても、実際にどんな銘柄があるのかピンとこない人もいるかもしれません。

でも、私たちが日頃から食べているブランド米の多くは、実はぜんぶ“うるち米”なんです。

まず代表格といえば「コシヒカリ」。

日本全国で愛されている超有名銘柄で、粘りと甘みのバランスが抜群。炊き立てはもちろん、冷めてもおいしいので、お弁当にもぴったり。

個人的にも、一番リピートしてるお米です。

次に人気なのが「あきたこまち」。

コシヒカリの血を受け継いでいる品種で、ややあっさりした味わいが特徴。

和食との相性が良く、素材の味を引き立ててくれる名わき役。

しっかり噛むとほんのり甘さが出てくるのも好きなポイントです。

「ひとめぼれ」も外せません。

宮城県を中心に生産されているこのお米は、名前のとおり、食べた瞬間にファンになるような柔らかさと優しい甘みが魅力。

炊きあがりがふっくらしていて、家庭の食卓にぴったりです。

他にも「つや姫」や「ななつぼし」、「にこまる」など、地域によっても特徴が異なるうるち米の銘柄がたくさんあります。

それぞれに違った風味や食感があるので、いろんな銘柄を試してみるのも楽しいですよ。

スーパーに並ぶ袋には“うるち米”と大きく書かれていないことも多いですが、銘柄名でネット検索するとちゃんと分類が出てきます。

「今日はちょっと甘めのごはんがいいな」と思ったらコシヒカリ、「すっきり軽めがいいな」って日はあきたこまち、という風に、日々の気分で使い分けてみるのもおすすめです。

うるち米と白米の違いから選び方・使い方を見直そう

「見た目」でわかる?うるち米ともち米の簡単な見分け方

「うるち米」と「もち米」、どちらも同じ“お米”というカテゴリに入るけれど、実はよく見ればちゃんと違いがあります。

とはいえ、パッと見ただけで区別がつくかというと、ちょっと難しいですよね。

私も最初は「お米なんて全部一緒じゃない?」と思っていました。

でも、ちょっとしたコツを知っておくだけで、見分けやすくなるんです。

まず、もち米は全体的に真っ白で、不透明な見た目が特徴です。

光に当てても中が透けて見えることはなく、どちらかというとパールっぽいツヤのある白さ。

粒もふっくらとしていて、やや丸みを帯びた形をしています。

見ていると「これを蒸して、ついたらお餅になるんだろうな」と想像できる、そんな優しいフォルムです。

一方で、うるち米は半透明。

粒の中にほんのりと光が差し込むような、少しだけ透けた質感があります。

粒の形はもち米に比べてシャープで、炊いたときにふっくらはするけれど、粘りは控えめ。

その分、食感もあっさりめで、ごはんとして毎日食べても飽きないバランス感が魅力です。

ただ、実際にスーパーで袋に入った状態を見比べると、最初のうちは「うーん、そこまで違う?」と思うかもしれません。

でも、いくつかの銘柄を並べてみたり、産地や用途をチェックしながら観察していくと、少しずつ「あれ?こっちのほうが白くてつや消しっぽいな」「あっちは透けてるように見えるな」と違いに気づけるようになります。

実際、私もある日うっかりもち米を買ってしまい、試しにうるち米の代わりにおにぎりを作ったことがありました。

見た目はきれいに握れたけど、いざ食べようとすると手にくっついて離れない(笑)。

食感もねっちりしすぎていて、おにぎりには不向きだなあと痛感しました。

それからというもの、品種やパッケージの裏面をよく確認するように。

今では炊きあがったごはんのツヤや粘り具合、冷めたときの質感でもある程度見分けられるようになりました。

まるで“お米のソムリエ”になった気分で、お米選びもどんどん楽しくなっています。

お餅に「うるち米」を使うとどうなる?もち米との用途の違い

お正月といえばお餅。

でも、そのお餅、何のお米からできてるかご存じですか?そう、「もち米」ですってご存知ですよね。

日本の伝統行事や祝い事には欠かせないこのもち米はとっても“粘り強い”性格をしているんです。

もち米は、粘り成分がとにかく強くて、アミロペクチンという成分がほぼ100%。

そのため、蒸してから杵でつくと、しっかりとした弾力と伸びが生まれます。

その粘りのおかげで、つきたてのお餅はあの“びよーん”と伸びる、口当たりもなめらかな理想の食感になります。

では、うるち米でお餅を作ったらどうなるのか…?

実は、ちゃんとついて形にはなるんですが、粘りが足りず、すぐに崩れてしまったり、冷めると固くなったりします。

弾力ももち米ほどは出ず、噛んだときに「モチッ」というより「ボソッ」とした感じになることが多いんです。

私はお餅が大好きなので子どものころ、なんとかお餅が食べられないかと普段のお米(うるち米)で餅つきまがいのことをしてみたのですか、なんというか…食べたときに“あの幸せなもち感”が味わえず悲しい思いをしたのを覚えています。

うるち米のお餅は「代用餅」としてお雑煮などに入れることもできますが、形が崩れやすかったり、煮崩れしやすかったりするので、やっぱり本格的なお餅を作るならもち米がベストです。

また、お団子やおはぎ、すり潰すタイプの和菓子も、もち米だからこそ成立するモチモチ感が重要になってきます。

逆に言えば、うるち米は「日常使いのごはん」にぴったり。

白米として炊いても、カレーにも、丼ものにも、冷めてもおいしいお弁当にも、まさに万能な存在です。

ふっくらと炊きあがって、ほどよい粘りと粒立ちがあるので、どんなおかずにも寄り添ってくれます。

もち米はおいしいんだけど、日常的に食べるにはちょっと重たいなと感じたんですよね。

なので用途によって使い分けが大事になります。

お餅や赤飯など、粘りと弾力が主役の料理にはもち米。

ふだんの毎日のごはんにはクセがなく、飽きがこないうるち米。

こんなふうに、それぞれの“性格”を知ってあげると、米料理がもっと楽しく、もっとおいしくなるはずです!

日常使いのごはんはどっち?うるち米と白米の正しい選び方

ここで少しおさらいです。「白米=うるち米」と思われがちですが、この2つはまったく違う観点からの分類でしたよね。

「白米」というのは、お米を精米して、ぬかや胚芽を取り除いた状態のこと。

つまり、加工の“段階”を表す言葉でしたね。

一方の「うるち米」は、お米の“種類”そのもの。

私たちが日常的に食べている白ごはんのほとんどは、このうるち米を精米したものであり、「うるち米の白米」という形で食卓にのぼっています。

とはいえ、白米に加工されるのはうるち米だけじゃありません。

もち米も精米すれば白米になります。

ただし、その炊きあがりや用途はまったく別物。

もち米はおこわや赤飯、お餅や和菓子といった“粘り”が活きる料理に使われるのが主流で、日常の食事に出てくる機会はうるち米に比べてぐっと少ないんですね。

つまり、「白米」とは見た目の状態、「うるち米」とは品種。

この違いを踏まえたうえで、次は「どんなときにどっちを選ぶのがベストか?」について見ていきましょう。

白米を選ぶときって、意外と“価格”や“量”だけで選びがちですが、実は品種によって食感や風味、向いている料理も大きく変わるんですよ。

たとえば、コシヒカリはもっちり系で甘みもしっかりしていて、おかずが濃いめでも負けない力強さがあります。

一方で、あきたこまちは軽めであっさりとした味わいだから、和食や朝ごはんにぴったり。

さらに、冷めてもおいしい「ひとめぼれ」、粒立ちしやすく炒飯にも向く「にこまる」など、シーンに応じて選ぶ楽しさもあります。

私は朝はさっぱり食べたいので「ななつぼし」、夜はがっつりおかずと一緒に「つや姫」など、その日の気分や献立にあわせて使い分けています。

お米って実は、“食感のバリエーション”を楽しめる食材でもあるんです。

同じ白米でも、うるち米の品種を変えるだけで、食卓の印象がガラリと変わりますよ。お米の“使い分けライフ”、やってみると意外とハマります!

和菓子や団子に欠かせない!うるち米の加工用途とは

「うるち米はごはん用」というイメージ、ありますよね。

でも実は、うるち米は“和菓子の素材”としても大活躍なんです。

意外かもしれませんが、あの素朴でほっとする和の味わいの裏には、うるち米の力がしっかり活かされているんです。

その代表格が「上新粉(じょうしんこ)」。

これは、うるち米を水で丁寧に洗って乾燥させ、それを粉にしたもの。

団子やういろう、柏餅など、日本の伝統的な和菓子には欠かせない存在です。

お祭りや季節の行事、家庭のおやつに登場するお団子たちの原料が、まさにこの上新粉なんですね。

もち米で作るとモチモチとした強い粘りが出ますが、うるち米由来の上新粉を使うと歯切れが良くて、口の中でホロッとほどけるような軽やかな食感に。

いわば、控えめなもち感がありながらも、きちんと存在感がある、そんな上品な仕上がりになります。

甘さ控えめのあんこや香り高いよもぎとの相性も抜群で、もち米とはまた違った魅力があるんです。

私はこの上新粉を使って手作りした草団子が大好きで、もち米の重さやねっとり感がちょっと苦手という方にもとても喜ばれます。

よもぎの風味と相まって、素朴なのに奥行きのある味わいに仕上がるんです。

季節を感じながら楽しめるのも、和菓子ならではの魅力ですよね。

和菓子作りというと、ちょっと難しそうな印象を持たれがちですが、上新粉は扱いやすくて初心者にも安心。

水加減や練り方に少し注意すれば、家庭でも気軽にプロっぽい仕上がりが目指せます。

お子さんと一緒に団子作りを楽しんだり、来客時に手作り和菓子を出したりすると、ぐっと印象もアップしますよ。

うるち米って、ごはんだけじゃないんだなと感じられる、そんな奥深い一面。

ぜひ一度、和菓子の世界でも活用してみてください。